地面から氷が持ち上がってできる「霜柱」。

思わずシャキシャキと踏みたくなる不思議な氷の柱ですが、どうしてこんなものが?

どんな天気でどういう仕組みでできるものなのでしょう。ふかふかシャリシャリしているのは何故。

それに同じ場所でもできている所とできていない所が! 何が違うんでしょう。

ここでは

1)霜柱のでき方(メカニズム)

2)霜柱ができる条件

3)霜柱による害もある

お菓子の霜柱?

Sponsored Links

霜柱はどうやってできるの?

霜柱の意味冬、毛管現象によって地表に染み出した水分が凍結してできる、細い氷柱の集まり。「霜柱が立つ」ー広辞苑ー

1)霜柱のでき方(メカニズム)

寒い夜、まず地表近くの水分をふくむ地面が凍ります。そこで、凍っていないもう少し下の地中の水分が、毛細管現象で、凍った土のつぶの間のせまいすき間を地面にむかって上っていきます。

そして冷たい空気に触れて凍結!

引きつづき上がってきた水分も次々に凍って、ついには地表の土の粒を押し上げて霜柱に。

土の中を水が上昇して氷の柱になるので、地面はふかふかします。

ところで毛細管現象って?

✔毛細管現象とは

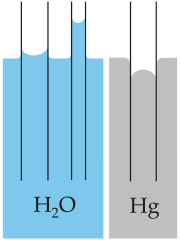

*水(左)は、管が細いほど高く上昇します。

水にタオルの先をつけると水が途中まで上がってきてタオルがぬれますね。

これは、水は隙間があると中に入り込んでくるから。タオルの繊維と繊維のすきまにぐんぐんしみ込みます。

これが「毛細管現象」。細い管の中を水が上昇する現象です。

2)霜柱ができる条件

2火山灰をふくむ土壌

3大きい土粒と微小な土粒がある

4土がやわらかい

5土に適度な水分

-1最低気温:0℃以下

水が凍るのは0℃ですから地表の温度が0℃以下になったとき

天気予報でいう地上1.5mの気温ではありません。地表や地表近くの気温です。

冬には地表近くの気温は、放射冷却のために高さ1.5mの気温よりも2℃~5℃低くなっています。

*2016年12月7日名古屋で初氷が観測された日も最低気温は2.6℃でした。

ただし土の中の温度が0℃よりも低くなると、水分は凍ってしまって、地表に上がっていかないので霜柱はできません。

おはようございます✨

— ∞YUKARI∞ (@saerisapokari) 2016年12月17日

昨日の霜柱。会社の駐車場に車停めたら立派に霜柱見つけて思わずΣp📷ω・´)#霜柱#寒かったもんね pic.twitter.com/tDQ2GdjboL

ー2火山灰をふくむ土壌

関東ローム層は霜柱ができやすいと言われていて、それを裏付ける研究もなされています。関東平野を広くおおう関東ローム層は、富士山や浅間山などの噴火で火山灰などが蓄積してできた地層。

では、他の地域はどうなのでしょう。火山灰はあるのか?

実は、全国どこにでも、火山灰は降ったことがあります。

日本においては約6,000年前まで、噴出した火山灰が日本全土を覆うような大規模な噴火が度々発生(後略)ーWikipedia「火山灰」

たとえば、7300年ほど前の鬼界カルデラ大噴火は、鹿児島の南海で起こりましたが、火山灰は偏西風に乗って東北にまで達しました。

日本ならどこにでも火山灰をふくむ土壌があります。

-3大きい土粒と微小な土粒がある

砂地は大きな粒ばかりなので霜柱はできません。霜柱ができるには、とても小さな土粒(直径3~5μ以下!の微粒子)が必要です。でも微粒子ばかりでできた粘土質の土地にも霜柱は立ちません。

大きい土粒と微粒子の両方が入り混じっている所ができやすくなります。

*微粒子の大きさについては千葉大学園芸学部学術報告第30号「霜柱の生長の研究」金光達太郎(造園工学研究室)P80によります。土壌の条件について研究され、摘要には水分や土の熱伝導についてもまとめられています。

-4土がやわらかい

毛細管現象で水分が上昇していけるのは、やわらかい、すき間の多い土。花壇や畑、田んぼは土を掘り返していてやわらかいので良くできますし、崩れた土のがけのようなところにも良くできます。

でも、かたい乾燥した地面や、いつも踏みしめられている道の真ん中にはできにくくなります。

-5土に適度な水分

霜柱は氷。地中の水の量が30%以上が条件とされています。

霜柱は英語でも霜の柱「 frost columns」です。frost霜、columns柱たち。日本と同じですね。

氷の針「ice needles」とも言います。needles針たち。こちらは痛そう。

3)霜柱による害もある

通勤や通学の途中で見かける霜柱は楽しいものですが、実は困った面もあります。・一番困るのは農作物の根を浮き上がらせたり切断してしまうこと。わらをしいたりして、地表の温度を下げない工夫などがなされています。

・学校の校庭が冬の間中ぬかるんでしまうという害もあります。霜柱ができては解け、またできては解けをくりかえし校庭が乾いてくれないんですね。

そこで、長野県のように砂ぼこりの抑制もかねて校庭を芝生化する自治体もあります。

✔「凍土」は地中の霜柱!

霜柱は地上にできますが、寒い地域では地中にもできます。これが凍土。アラスカなど線路や家を持ち上げてしまうことも。

植物の「シモバシラ」の霜柱現象!

シモバシラってどんな植物?

植物のシモバシラはしそ科。しその仲間です。

By Oda230 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

しその仲間なのにどうしてこんな名前がついたかというと、冬に霜柱ができるから。

でも、ふつうの霜柱ではありません。

枯れた茎のまわりに、たとえばこんなふうに氷の花のような霜柱(氷柱)ができるんです。

シモバシラの霜柱

今日がその日でした(停車場ガーデンにて)

一年に一度しか見られないもの

ちなみに、わたしは初めて見ました❄️https://t.co/ErC9c5pj6L pic.twitter.com/wjFsmHEfKQ

— ねこ魔女の森 (@nekomajyonomori) 2016年12月7日

形はさまざま。こちらはまるで「花びん」やお酒の「とっくり」のようです。

By YAMAMAYA (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

年に1回だけ!

これが見られるのは本当に1年に1度だけ。*1本のシモバシラにつき。この氷の柱は、水分が根から吸い上げられて、茎の表皮を持ち上げてしみ出てきて凍ったもの。茎はもう破れたり壊れてしまっています。

そこで同じシモバシラに霜柱(氷柱)ができることはありません。

*シモバシラの茎は枯れてしまっていますが、根はまだ生きています。そこで根は水分を吸い上げ、その水分は茎の方に上がっていくんですね。もっと寒くなると地中の根も凍ってしまいます。

Sponsored Links

お菓子の霜柱?

仙台のお菓子「霜はしら」。霜柱のように透明の氷のようなお菓子です。口に入れるとさらっと溶けてとてもおいしいらしい!

砂糖と水飴が主原料。間にたくさんの空洞があって繊維が重なったようになっています。そこでさっと溶けてしまうんですね。

*10月から4月の冬季限定です。

▶販売サイト:九重本舗玉澤

このお菓子、感動半端ない!!霜柱の名の通り、落雁粉の中から、お砂糖でできた霜柱が出てきます!舌の上に乗せると。氷のように消えて無くなるお菓子!絶品! pic.twitter.com/Occjhp2uuu

— Megumiko (@megumiko4187) 2016年2月7日

*宮城県には、ほかに「晒よし飴」という同じように口に入れるとさらっと溶けるお菓子があります。

江戸時代に「葦(よし)」の葉に似せて作られたもので少し大きめ。「霜はしら」より古く、起源となったお菓子です。ほかのお店でも生産・販売されています。

▶販売サイト:元祖晒よし飴本舗市場家

終わりに

冬の寒い朝、道路や空き地に霜柱を見つけると嬉しくなります。

踏んでみたりじっと眺めたり。

忙しい人間の生活とは別に自然はいつも自然のまま存在しているんですね。

今日もお元気でお過ごしください!

暖冬、でしょうか。

Sponsored Links