祇園祭では、7月1日から31日まで、儀式や行事がつづきます。

ただでも暑い、夏の京都。どうしてこんな夏の盛りにお祭りをするんでしょう?お祭りの多くは、秋や初夏に行われるのに?

これには、夏でなければならない理由がありました。

八坂神社の祭神は、スサノオノミコト(=牛頭天王=薬師如来)。

祇園祭は、伝染病の流行を鎮めるために始まりました。

みんなの祈りが通じて、このままコロナがおさまりますように。

*山鉾巡行は、コロナのために昨年、一昨年と休止でしたが、2022年は3年ぶりに実施されます。

ここでは

・神輿渡御

・山鉾巡行

について由来と歴史をご紹介します。

祇園祭の由来・歴史

祇園祭は、平安時代初め、京都の街で流行した伝染病の流行をしずめるために始まりました。

970年からは、応仁の乱と第二次世界大戦の時期を除き、毎年行われています。

1)平安時代、疫病が大流行

特に夏!流行

平安時代の初め、京の町には天然痘、赤痢などの疫病(伝染病)が大流行していました。

当時の京都は森と水の都。

でもその頃も、京都の夏は暑かった!食べ物が腐敗し、飲み水は菌に汚染されて伝染病が蔓延、たくさんの死者が出ました。

2)怨霊の仕業

この時代、伝染病は「現世に恨みを残して死んだ人たちの祟り」だと考えられていました。*菅原道真の怨霊を鎮めるために全国に天神社ができたのは有名ですね。

平安時代は「平安」の名前もむなしく、権力争いが激しかった時代。恨みを残して死んだ貴族たちも少なくありませんでした。

この頃特に恐れられたのは、早良親王の怨霊。早良親王は平安京をつくった桓武天皇の弟です。桓武天皇の部下の暗殺に関わったとして、兄の桓武天皇に幽閉され餓死しました (`o´)

*朝廷の正式な占いの機関「陰陽寮」には、陰陽師(おんみょうじ)と呼ばれる占いのプロがいました。

陰陽師らは、天然痘の流行や洪水は「早良親王らの怨霊の仕業である」でと占いで正式に認定しています^^*平安遷都前

3)御霊会で鎮める

さて、細菌やウイルスというものの存在を知らなかった昔。疫病や災いを防ぐには、怨霊たちを鎮めなければなりません。この神事を「御霊会」といいます。

-1最初の御霊会

863年、朝廷は「御霊会(ごりょうえ)」という祭礼を行って、疫神や怨霊たちをなだめようとしました。

ところが、翌864年には富士山が大噴火(貞観噴火)。

さらに869年には東北で大地震(貞観地震)がありました。*今回の東北地方太平洋沖地震と同じようなマグニチュード8.1以上の三陸沖の地震。

現代の日本でも大変なことなのに、平安時代の人々はどんなに動揺したでしょう。

-2再度、御霊会

そこで、朝廷は869年、ふたたび御霊会を行います。

今回は、薬師如来の化身である牛頭天王(ごずてんのう)を祀りました。*昔、仏教が普及するとき、日本の八百万の神々は仏教の仏の化身として現れたものとされました(本地垂迹説)

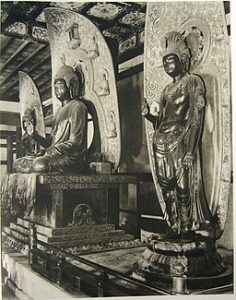

薬師如来は病気を癒す仏さま。

↓薬師三尊像(薬師寺)

牛頭天王はその化身なので、怨霊を鎮め疫病神を退散させる神さまです。

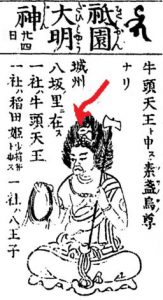

牛頭天王は後にスサノオノミコトと習合、同じものと考えられるようになりました。*祇園大明神:スサノオノミコトの頭に、左を向いた牛の頭がのっています。↓

この牛頭天王を祀って、当時の国の数66本の矛に諸国の悪霊を乗り移らせて、それらの悪霊を祓いました。*この66本の矛が今の山鉾の由来です。

この御霊会が祇園祭の起源とされています。

-3夏、八坂神社で毎年

「疫病の被害を止めたい」「怨霊を鎮めたい」という思いから始まった祇園祭。疫病が流行する真夏に行われてきました。

牛頭天王は876年から八坂神社でまつられるようになり、八坂神社が祇園祭の中心となりました。*八坂神社は当時、「感神院」または「祇園社」と呼ばれていました。明治天皇が即位する数か月前に「八坂神社」と改称されています。

970年からは毎年行われ、応仁の乱と第二次世界大戦の時期には中断したものの、今日まで京都の祭りとして続いています。

*明治の「神仏分離」以降、神社では薬師如来(仏)の化身である牛頭天王は祀られなくなりました。

変わって牛頭天王と同じ神さまであるとされるスサノオノミコトが八坂神社の祭神となっています。

神輿渡御の由来

神輿渡御(みこしとぎょ)とは、八坂神社の神さまが神輿に乗って地域をまわり、人々の健康・幸福など安寧を祈念すること。

明治までは牛頭天王、明治以降はスサノオノミコトのご神霊がを輿に遷して、氏子の地域をまわります。

17日出発

17日夕方4時、八坂神社で神幸祭を行った後、神さまが出発です。6時ころに八坂神社を出て、鴨川より東、河原町などを回って四条寺町などのお旅所に到着。*神さまがとどまる場所、神輿を置く場所を御旅所(おたびしょ)といいます。

24日お帰り

夕方5時ころ御旅所を出て、寺町通りの西側を回り夜11時ころ八坂神社にお戻りになります。神社にご神体を移して還幸祭が行われます。

神さまは1週間ほど人々とともに過ごし、疫病や災厄から守ってくださるんですね。

✔前祭・後祭とは!

前祭

神幸祭の前を前祭(さきまつり)といいます。宵山(宵々々山)7月14日から17日の山鉾巡行まで。

後祭

還幸祭の前を後祭(あとまつり)といいます。宵山(宵々々山)7月21日から24日の山鉾巡行まで。

山鉾巡行の由来・歴史

1)66本の矛

869年東北の大地震の後に行われた御霊会では、当時の国の数66本の矛(ほこ)を諸国の悪霊たちを宿らせる依代(よりしろ)としました。*「矛」は先が丸みをおびた槍。祭礼に使われました。

663highland [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

この66本の矛が今の山鉾の由来です。

2)山鉾へ

初めは矛(鉾)だけでしたが、鎌倉時代には鉾のまわりで歌ったり舞う人たちが出て、室町時代には、この鉾と踊りと稚児さんがのる屋台が一体となって山鉾になりました。

山鉾が現在のように華やかなものになったのは、室町時代。この頃から京の町衆(商工業者)が町ごとに山鉾を作ることになって、それぞれが見事なものにしようと工夫をこらしました。

こうして、もともとは八坂神社(当時は祇園社)での怨霊を鎮める神事である祇園祭ですが、次第に京の人々、町衆にとって大事な祭りとなりました。

応仁の乱で中断した後、延暦寺の山訴*のため祇園祭が開催できずにいるとき、京の町衆は

「神事これ無くとも山鉾渡したし(神社の行事がなくても、山鉾巡行だけは行いたい)」Wikipedia

と声明を出したほどです。いつ開催できるかわからないまま待つ町衆もつらかったでしょうね。

*山訴って?

室町時代は武士だけでなく、寺院や僧の力も相当大きいものでした。

当時朝廷に強い影響力を持っていた比叡山延暦寺は、大津の日吉社の神輿を山内に持ち込んだりして朝廷への抗議行動を行いました。これが山訴です。

神輿がないとお祭りはできません。日吉社の祭り(4月・5月)ができないときには、その後の時期となる祇園祭が開催できなくなって、冬に開催されたこともありました。

祇園祭の山鉾巡行は、その後第二次世界大戦と京阪地下鉄工事で中断しただけ。毎年開催されています。

3)山鉾巡行が2回あるのは何故?

神さまの先祓い

神輿渡御は、17日神幸祭(神さまのお出かけ前)に始まり、24日還幸祭(お帰り後)に終わります。*神さま=牛頭天王(明治以前)、スサノオノミコト(明治以降)

この行き・帰りともに、神輿の渡御に先立って山鉾の巡行が行われていました。それぞれ山鉾巡行(前祭)、山鉾巡行(後祭)といいます。

これは、神さま(神輿)が京のまちを回る前に、山鉾に疫神(疫病をはやらせる神)を乗り移らせてまちを清めるため。山鉾巡行には神さまの先祓いの役割があります。

*山鉾は巡行を終えるとすぐに解体されます。集めた疫神を再びまちに放たないためです。

そこで、本来は山鉾巡行は17日と24日の2回行われるものだったんですね。

1966年~1回にまとめた!

山鉾巡行は、昭和41年から1回に合同されました。17日に1回目、前祭の山鉾巡行、そのまま引き続き2回目、後祭の山鉾巡行がありました。すべて17日で終わらせたんです。

どうしてそんなことに?

これには当時の時代背景がありました。日本が高度成長を遂げるにつれ、豊かになった国民は国内旅行へとどんどん出かけるようになりました。*昭和30年40年代の新婚旅行では宮崎県が大人気。

そこで、祇園祭も、山鉾巡行を1日にまとめてしまえばたくさんの山鉾を1回で見られるので観光客が増えるのではないかと考えました。また山鉾巡行で交通規制をする費用や手間も1回ですみます。2回も規制することで経済活動を妨げるとも考えたようです。

2014年~本来の姿に

でも、17日に山鉾巡行をまとめて24日に行わないのは、本来の山鉾の役割、まちの厄神を集める依代として神さま(神輿)の先陣をはらうという役割を果たしていません。

そこで、平成26年、2回目後祭の山鉾巡行が復活しました。

きっかけになったのは後祭の山鉾「大船鉾」の再建。この鉾は幕末の蛤御門の変で焼失していました。*蛤御門の変(禁門の変):尊王攘夷の長州軍と幕府軍の戦い。平成21年に「京都祇園祭の山鉾行事」がユネスコの世界無形文化遺産に登録されたことも、本来の姿に戻したいという思いを強めたのでしょう。

また、宵山の人出を分散させる、数が増えて長時間になった山鉾巡行の時間を二つに分けて短縮するという目的もありました。

✔花笠巡行の由来は?

24日山鉾巡行(後祭)と同じ時間帯に行われる花笠巡行。

昭和41年山笠巡行が初めの1回に統一されてしまったときに、後祭の山笠巡行に変わるものとして始まり、後祭が復活した現在も続いています。

花笠巡行は、子ども神輿や芸妓さんたちを乗せた曳き車など千人近くの華やかな行列。美しい姿が心を和ませてくれます。

現在のような山鉾になる前、鎌倉時代から南北朝の時代の矛の巡行には、鉾のまわりで鷺舞を踊ったり鼓を打ったりしていました。花笠巡行は、この時代の祇園祭の様子をしのばせてくれます。

終わりに

疫病の伝染を防ぐため、怨霊を鎮めようと始まった祇園祭。

生状態のととのった現代では、山鉾の見事さを楽しみ、宵山で家族や友人と楽しむお祭りになりました。

楽しい祇園祭になりますように。